انتهى وقت انتظار معرفة شكل ولون الأزمة المقبلة بين مصر والسودان، وبدأ البلدان تجربة جديدة للبحث عن الملف التالي الذي يعيد الجاذبية للعلاقات، فقد سقطت منغّصات عكّرت صفو الأحلام والأمنيات والطموحات والتكامل بين “وادي النيل”.

اختزلت هذه التسمية نهر النيل الذي يجوب دولا عديدة فيهما فقط، قبل أن يستيقظ مصريون وسودانيون على كابوس سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصير حصص مياه مقررة وفقا لاتفاقيات دولية، وهي دلالة أيضا على أن الشريان المائي رابط عضوي لن تفلح المشكلات المتراكمة في فصم عرى العلاقة بين البلدين.

شهدت العلاقات بين النظام المصري والسلطة الانتقالية في السودان تطورات على مستوى التنسيق في عدد من الملفات المشتركة، والابتعاد عن جوانب تؤدي إلى التوتر، ولعبت المصالح المتقاربة والتحديات المتشابهة دورا في تضييق الهوة السابقة.

توقفت سخونة حديث التكامل بصورتيه المادية والمعنوية خلال عهد الرئيس عمر البشير، وأصيبت العلاقات بين مصر والسودان بأمراض ضربتها في مقتل، ولا تزال رواسبها مستمرة حتى الآن، حيث نجحت الدعاية المؤدجلة التي روجّها إعلام جماعة الإخوان في تصوير مصر على أنها دولة تريد السطو على السودان.

مع كل خطوة إيجابية من القاهرة نحو الخرطوم أو العكس، ترتفع أصوات فلول البشير ومن يدورون في فلكهم، للتذكير بإحدى القضايا التي يمكن أن تفجّر أزمة، وإعادة التذكير بمواقف غير دقيقة، وأحيانا يتم اختلاقها أو تضخيمها، لأن الهدف قطع الطريق على استمرار التحسن الملحوظ بين البلدين، ويمكن أن يغيّر وجه المنطقة.

على مدار العشرات من السنين، كان السودان عمقا استراتيجيا مركزيا لمصر، ومرت العلاقات بفترات ازدهار وتدهور دون أن يتغير هذا الثابت في توجهات أي حاكم مصري، وعندما اهتز خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك خسرت القاهرة السودان، ومعه جزء حيوي من مصالحها في قارة أفريقيا.

بدأت الخسارة بتفجر أزمة سد النهضة الذي جرى تدشينه في وقت مرت فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة سيئة، وروّج نظام البشير لمشروع السد الإثيوبي على أنه يحمل خيرا كثيرا، إلى حين اكتشفت السلطة الحالية في الخرطوم فاجعة العواقب الوخيمة، وأخذت تعمل على تصحيح الخطأ، مما يتطلب التنسيق مع القاهرة.

فتح هذا التلاقي البطيء الباب لتلاقٍ آخر على أكثر من جبهة، وجميعها فرضت تعديل المسارات التي كانت تدار بها الملفات الشائكة، وتم التركيز على قواسم مشتركة كثيرة وتنحية ملفات خلافية عديدة كي يتسنّى التأسيس لعلاقة متينة.

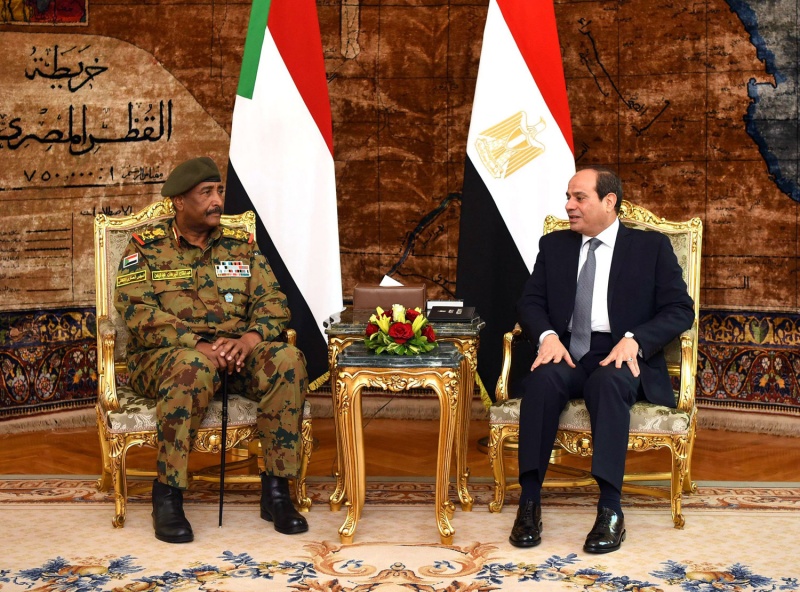

أسهمت الروافد العسكرية التي تنحدر منها القيادة الرئيسية الحاكمة في زيادة وتيرة التفاهم، فالرئيس عبدالفتاح السيسي قضى سنوات طويلة في الجيش المصري، كذلك فعل الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في جيش بلاده.

الأهم أن لدى كل منهما عدم ثقة في التيار الإسلامي، فقد تم تقويضه في مصر، وهو الطريق الذي تسلكه الخرطوم، ويريد البرهان الوصول إلى النقطة التي وصلت إليها القاهرة، بعد التغلب على تعقيدات الحالة السودانية، حيث هيمنت الحركة الإسلامية على السلطة لثلاثة عقود، بينما لم تتجاوز العام في مصر.

نجحت الاستدارة السياسية المصرية الراهنة في تجنب الوقوع في أخطاء سابقة أعاقت كل نوايا حسنة لتطوير العلاقات، فلم يعد التعامل مع السودان على أنه أزمة أمنية وكفى، تفضي للوصول إلى حلول خشنة واتهامات صريحة أو مبطّنة.

أدى خروج القاهرة من هذه الشرنقة إلى فتح أبواب السودان للحديث عن تعاون في مجالات خدمية كثيرة، مثل الطرق والنقل والزراعة والكهرباء والصحة، ثم خطا الجانبان خطوة كبيرة في المجال العسكري، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة تنطوي على إشارة بأن البلدين في سبيلهما إلى وضع نواة للمزيد من التعاون، والعودة إلى الصيغة التي دغدغت وجدان جيل سابق بشأن تكامل دولتي وادي النيل.

بقدر ما تحتوي هذه الصيغة على بعد عاطفي تاريخي، تنطوي على عبرٍ لها دلالات بعيدة، فهي تعني المساواة والإرادة الحرة، والتخلص من إرث قاتم لا يزال يروج له البعض عندما يريدون تعكير العلاقات، ويتعلق بما يوصف في بعض الأدبيات السودانية بـ”إرث الاستعمار” أو الهيمنة من قبل الجارة الشمالية.

يعلم من يرددون هذه التوصيفات أنها كفيلة لشل العلاقة، وإحراج القيادة السياسية في الخرطوم التي لم تعد تبالي بها، وتمضي في طرق التعاون مع القاهرة على مستويات عدة، الأمر الذي رفع منسوب الانسجام في عدد من القضايا، وامتص الكثير من المرارات، وفوّت فرصا على تكرار معزوفات كانت إثارتها تكفي لفرملة أي توجه إيجابي بين البلدين.

يميل رئيس مجلس السيادة إلى الاستفادة من النموذج المصري في تجاوز جملة كبيرة من التحديات ووضع الترتيبات السياسية اللازمة للحكم الجديد، عقب سقوط الإخوان، وتتشابه في مقاطع كثيرة مع ما يمرّ به السودان منذ سقوط نظام البشير وحتى الآن، وهذه واحدة من علامات التناغم مع القاهرة التي تفتح بعض الأبواب المغلقة.

استفاد البرهان من التجربة المصرية في الانفتاح على القوى المؤثرة في النظامين الإقليمي والدولي، وعدم الدخول في صدام جماعي مع أي من القوى النشطة في الداخل خلال الفترة التي تشهد فيها البلاد إعادة هيكلة السلام، وعلى صعيد العلاقة مع قوى الهامش والأطراف والأحزاب التقليدية والشخصيات السياسية المؤثرة.

يقلص التفاهم في الكثير من الملفات المساحة الرمادية بين القاهرة والخرطوم، ويخلق مساحة واضحة تسهم في إزالة الشوائب أولا بأول، وتضاعف من الآمال في إعادة الثقة لمفهوم التكامل وفقا لقواعد جديدة تأخذ في الحسبان الأوضاع التي يمر بها كل بلد، وتتحاشى أخطاء حقب سابقة أدت إلى وأد الفكرة مبكرا، وتساوي فيها القاهرة بين القوى السودانية ولا تقتصر علاقتها على حزب أو فصيل معين.

تتأسس أركان التكامل على مفاهيم عملية واسعة، ففي المرة الأولى التي طرح فيها خرج من رحم مصالح مباشرة يجنيها كل بلد، وانصبت الفكرة في مقاطعها على أمور داخلية، وأخذت منحىً سريالياً أدى إلى انهيارها عند أول محك خلافي تواجهه.

يحضر البعد الداخلي حاليا ويضاف إليه البعد الإقليمي، وبعضه يتعلق بالموقف المشترك من ملف التطبيع مع إسرائيل وتداعياته على المنطقة، والبعض الآخر يتمثل في الخلاف الحدودي مع إثيوبيا، ويمكن أن يزداد حدة ويصبح مفتوحا على احتمالات عسكرية، قد يحتاج السودان فيها لمساعدة مصرية، وهو ما يفرض ضخ الدماء في أوجه التكامل، الذي لا يخلو من محتوى عسكري يصب في صالح البلدين.

يصبّ التقارب مع السودان، في شكل تعاون وثيق أو تكامل، في مصلحة مصر، ويسدّ الكثير من الثغرات في الأمن القومي على الجبهة الجنوبية، ويمكن أن يتحول إلى نواة لمنظومة قوية في منطقة على وشك أن تتبدل فيها بعض التوازنات الإقليمية.

*كاتب مصري